Por uma vez, desde que estava na política, ia falar por si, apenas por si, guiado pela sua cabeça, com o coração nas mãos, como os discursos dirigidos ao povo deveriam realmente ser.

E com coragem! Coragem, bravura, espírito de luta, sentido de estado, precisamente o que o momento exigia. O partido? O partido que se lixasse, as regras, a fidelidade, os votos, tudo isso era agora menor, irrelevante face à guerra que se travava. Temos uma longa tradição de homens lúcidos, pensou, a Renascença, o Iluminismo, as Luzes, a Civilização, a Modernidade, a própria cabeça de Maria Antonieta para demonstrar que o mundo não se compadece com meias-tintas.

Isto ia discorrendo o deputado perante o papel em branco, o mesmo em que, à medida que a caneta avançasse, fixaria para a História tamanhas resolução e clarividência. Habitualmente, escrevia as intervenções ao computador, mas agora salvar-se-ia um documento que o seu próprio punho assinaria e a posteridade guardaria.

Haveria que cuidar do estilo. Frases simples que o povo entendesse. Defender-se-ia do kitsch e da pompa pretensiosa em que tantos, por mera vaidade e falta de humildade, caem.

Após os habituais salamaleques, Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, e tudo isso, falaria para os cidadãos. A primeira frase seria, portanto, “Estimado Povo Português”, tudo com maiúsculas.

Estimado? Pensando bem, talvez não fosse acertado. Demasiado distante, formal, pouco amor implícito.

“Amado Povo Português”. Hum, excessivamente próximo, piegas até, para um país como este. Os portugueses, ao contrário de outros, não andam I love you para cá, I love you, para acolá, gostam de gatinhos fofinhos mas rejeitam certas melices.

“Caro Povo Português”. Parecia bem. Valorizava, não embaratecia a gente, era uma fórmula ajustada. Não seria uma abertura extraordinária mas a parte substantiva, o sumo do discurso, viria a seguir. O sumo, a visão do estadista perante a pandemia, a salvação nacional, a humanidade contra a brutalidade da natureza, a força que dissipava o desalento, a recusa do medo, a resposta final perante o desconhecido. Ficaria assim.

A segunda frase? Obviamente “A hora é grave.” Ficava tudo dito e convocava as atenções. Nas entrelinhas, quem entendesse, perceberia que se apelava à acção, à união, à resistência, até. Mas, a hora? A hora, assim dito, poderia confundir-se com sessenta minutos e, sessenta escorreitos minutos raramente são decisivos para a História. Sugeria uma transitoriedade que retiraria ênfase ao propósito. Mas, calma!, era preciso não confundir transitoriedade imediata com derrota definitiva. Havia uma luz ao fundo do túnel, uma vitória por alcançar, uma onda de fundo por levantar. A História não guarda discursos que desdenham a esperança.

“O momento é grave”? Igualmente passageiro, vai-se a ver e psst, já era.

Escolheria entre “situação” e “circunstância”. O povo, não se cansava de o repetir aos colegas de bancada, não é burro e entenderia.

Como se estivesse no hemiciclo, declamou o que escrevera:

Caro Povo Português,

A circunstância é grave.

Nada a apontar, a prédica prometia e estava esclarecido o contexto. O contexto, essa realidade tantas vezes submetida à ideologia e aos interesses imediatos, precisamente o que o discurso obliteraria. A seguir, portanto, viria o apelo que os anais registariam. Original. Único. Citável. Apreensível pelas criancinhas nos seus bancos de escola. Sim, porque ninguém negaria que estamos perante um momento único, perdão, uma circunstância única na História. O mundo parara como não havia memória, confinara-se, fechara-se a sete chaves. Liga-se a televisão e escutamos o silêncio continental da China, entram-nos pelos olhos as ruas desertas de Madrid, testemunhamos os corredores entupidos dos hospitais nova-iorquinos, observamos os caixões amontoados em Milão e não há quem aponte uma direcção na continuação da ponta do seu dedo, não vemos um Vasco da Gama afrontar oceanos inóspitos, um Magalhães encontrando a saída num mar de dúvidas. Daí a necessidade de um discurso motivador. Daí a urgência deste discurso. E, por tudo isso, havia que prosseguir.

“Temos de nos unir” parecia perfeito. Não soava como “Temos de caminhar juntos” que apelava ao espírito de manada, “Só temos um caminho” sugeriria memórias maoístas que urgia evitar nesta hora, perdão, circunstância, “Somos uma grande Nação” seria acusado de salazarento e dividiria, “Juntos venceremos” estava fora de questão e desuniria. Nada de facilitações, portanto.

Estava o deputado perante um caminho sem saída quando lhe ocorreu que poderia continuar a frase anterior. Um ovo de Colombo que fazia sentido para aqui trazer. Não o ovo, bem entendido, mas Colombo, esse herói de quem, passados quinhentos anos, a História ainda guarda segredos e mistérios penumbrosos.

Assim sendo, teríamos:

Caro Povo Português

A Circunstância é grave, mas temos mil anos de História.

Exactamente! Camões, o próprio, talvez o dissesse com maior lirismo mas nunca com maior propriedade. Além disso, alguém teria de o vincar, os tempos não estão para líricos. Viessem de lá os grandes oradores do passado, os gregos, os troianos, os romanos, os… enfim, viesse quem pudesse contrapôr e rapidamente desistiria.

Bom, resumindo, se a hora é grave, se temos mil anos de História, a próxima frase, para ser forte, pode condensar-se numa palavra. “Sobreviveremos”.

Sobreviveremos? E os mortos? As famílias dos mortos? E a superação? A entreajuda? A solidariedade?

“Vamos resistir”. Boa, bem pensado. E, ainda assim… Resistir é passivo. É estar aqui e esperar que o inimigo tome a iniciativa.

“Vamos vencer”, aí está. Não importa que haja baixas, venha o que vier, alguém sobreviverá, alguém vencerá. Aqui estão duas palavras que sintetizam tudo, duas palavras que o futuro, por traiçoeiro que seja, jamais desmentirá. A esperança, portanto, a confiança na vitória. E isso dispensaria acrescentos inúteis, meros penachos na alocução. As questões hospitalares, o desemprego, a crise, as falências, os outros deputados que se lhes referissem. Aliás, analisando, esse tipo de referências seria depressa ultrapassado, rapidamente se veria datado e atirado para o esquecimento.

Aqui chegado, tanto havido cogitado e sopesado, nenhuma outra palavra mancharia a sua declaração. O essencial, o mais profundo, o imarcescível brilhava agora no papel, limpo, claro, sem necessidade sequer de riscos ou correcções. Um pensamento elucubrado de cabo a rabo sem que se lhe adivinhassem hesitações. Ou dúvidas. Ou incertezas. Perante isto, não fosse macular o original, assinou, pondo no acto toda a concentração.

E foi assim munido que fez o discurso que a História, em não se distraindo, preservará. Talvez não já, é sabido que a História, a que permanece, colhe olhando a partir do futuro. Levantou-se, ajeitou a gravata, apertou o botão do casaco e procurou não exagerar na entoação, não soasse a falsete. Havia algo de perverso nestes discursos de estado, o valor exacto das palavras, a densidade das ideias, o estilo, tudo com peso e medida.

Caro Povo Português,

A Circunstância é grave, mas temos mil anos de História.

Vamos vencer.

Ufa, não lhe tremera a voz, não titubeara. Não se ouviram aplausos mas os colegas estariam a digerir a profundidade da declaração e da oposição não se esperaria admiração que ultrapassasse o tacticismo. Sentava-se gozando o triunfo quando o presidente o interpelou:

– Informo-o, senhor deputado, de que ainda dispõe de três minutos e cinco segundos se pretender utilizar o seu tempo de forma útil.

* O autor não segue o Acordo Ortográfico de 1990.

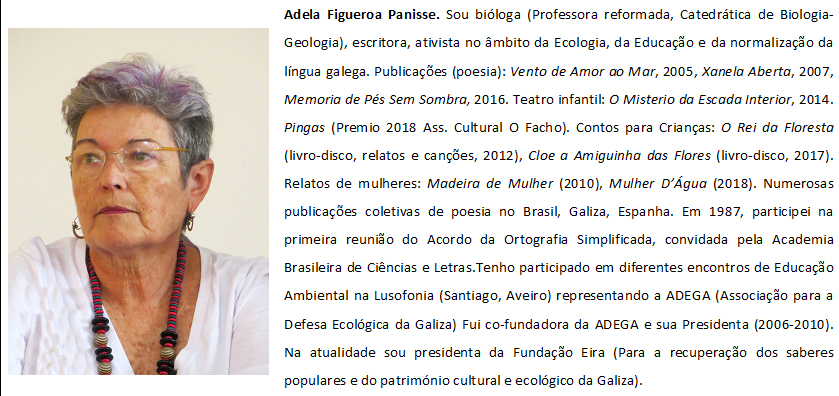

A TERRA... POUCO SE IMPORTA COM AS NOSSAS TORPEZAS*

*Artigo de opinião de Adela, no âmbito COVID 19, publicado no NÓS diário (24/4/2020) da Galiza.

(créditos fotográficos de Anabela Carvalho)

Uma lágrima escorre do seu cabelo

Uma longa estrada polvilhada com rosas negras

Reduz a alma a pó

Minha garganta desprovida de cordas vocais

ficou presa no vento silencioso, morreu a minha alma

Quero fechar os olhos

Enterrar cada lágrima

E destruir este buquê de tristeza que afunda a beleza da aparência

rostos desfigurados tantos gritos que meu coração está sangrando,

tantos sofrimentos que

meu coração está anestesiado

A luz, a alegria nos olhos dos narizes vermelhos, os mestres das gargalhadas se foram

tornou-se cinza

Quero remover a poeira dos colares gastos de tanto tempo esperar sentado em um banco,

Risos esquecidos

Filhos sem pais

Viagens sem retorno

Famílias destruídas

Lamentável, doloroso como o adeus atrás da cortina

Para apagar essa linha desenhada, essa linha que desenha a pandemia

Uma varinha mágica para o sorriso,

Um olhar doce que pode ser a chave para uma vida

Eu quero dar esperança

Quero ver a lua cantar novamente,

Flores e paixão

Chega de estradas vazias!

Basta de anéis no caixão

Voz de amor, canção do mar

Mãe da terra e do céu

Eu imploro que a escuridão não nos engula

Meus pés estão queimando

As minhas mãos e os meus olhos imploram,

Rezam e mantêm a pedrinha verde no peito,

Anjos semeiam o mundo com a esperança

Ajoelhado no chão

Limpando as lágrimas

Com o meu cabelo

O ramo da fé vencerá

Unidos como uma árvore frutífera

Juntos seremos mais,

Humanos

Unidos de

Mãos dadas

Agasalhando

Na glória do pai

Imortal

Deseja a clareza

Ama com toda a força

Do coração

Eu me levanto.

E sem me dar conta, o mundo parou

as ruas ficaram desertas e os sorrisos hibernados

escondemo-nos uns dos outros

de alma despida confinados na esperança

e nas canções de embalar perdi-me nas andanças.

E lá se foi a alegria pelas ruas abandonadas

de carros parados perante rostos incrédulos

adultos e crianças chorando por desprazer

atrelados à janela estamos em tempos de lazer

ao luar, há gente lavando as mãos, sem saber o que fazer.

Amargurados pela agonia do silêncio

inquietos pela dor do confinamento

andamos todos em abraços fictícios

quantos idosos contrariados deixados à deriva

na idade para morrer aventam os imprudentes

haverá julgamentos no forte e no firmamento.

Acabaram-se as caminhadas lado a lado

juntos estamos desassossegados e sozinhos

fugindo do Covid-19, cambaleando sobre ninhos

passos incertos em largos sorrisos perdidos por aí

no despropósito das ausências das despedidas.

E sem me dar conta,

o mundo parou na nossa presença

e não nos abraçamos olhando para a lua

embalados na rotina forçada pelo Covid-19

que a todos impôs uma surda melancolia

fugindo da rua às custas de uma simples gritaria.

Sem que me desse conta marquei pontos

para embrulhar as quarentenas vividas em sonhos

muitos deles serão deixados nos passeios

se na calçada encontrar um mendigo alheio

sonâmbulo de máscara de cores diversas

encostado a um canto pedindo pão e água.

Do pão matará a fome e o Covid-19

e da água lavará os olhos, as mãos e os ouvidos

sedentos que baste, as mesmas mãos estendidas à multidão

um suspiro ofegante rompendo a madrugada

contra o meu fôlego intermitente

assobiando de desânimo por uma mente inocente.

A mente que guia as minhas alegrias

e impede que se note que o mundo parou

perdeu o comando e as fronteiras do sossego

pelo Covid-19 que nos impôs a sua presença

rondando matreira invadindo o silêncio

deixado para trás, amarrado a um lenço.

O DINHEIRO E A PANDEMIA DO COVID-19!*

No momento em que estamos todos mais vulneráveis do que nunca, ponho-me a pensar na forma mais eficaz para combater o COVID-19 no mundo e em África em particular, por forma a evitar que o número de infectados e, consequentemente, de óbitos, continue a aumentar de forma assustadora.

Acredito plenamente que todas e quaisquer acções com o propósito de combater e vencer a Pandemia do COVID-19 no mundo deverão enquadrar-se em intervenções conjuntas que nos permitam envidar todos os esforços possíveis em primeiro lugar e, seguidamente, acções tendentes à promoção de programas educativos nas comunidades mais vulneráveis e não só espalhadas pelo mundo fora, pois a responsabilidade é comum, portanto é também nossa e, sendo nossa, temos de nos unir neste momento tão crítico das nossas vidas.

Não basta apenas o isolamento se não mudarmos os nossos hábitos, costumes e comportamentos. Estamos todos apreensivos com a situação e por isso quero aqui aproveitar para partilhar o seguinte: – acredito que a forma rápida como o COVID-19, esse tal inimigo invisível e comum, “galgou” os caminhos do mundo e tomou as direcções que bem quis e se instalou no nosso quotidiano sem pedir qualquer permissão a ninguém, deixa-me sérias e suficientes margens para uma reflexão tão cuidadosa quanto o momento bem o exige, pois defendo categoricamente que uma das melhores formas para combater o COVID-19 é, primeiramente, pararmos e repensarmos a forma como manuseamos o dinheiro no dia-a-dia, sim, o dinheiro de que todos tanto gostamos e do qual, se pudermos nunca prescindiremos, já que embora haja quem diga que o dinheiro traz felicidade, pois tal e qual o COVID-19, também circula nas nossas mãos e nas dos outros seres humanos mas não está trazendo a tal felicidade que tantos anseiam e aguardam e, presentemente, tenho a certeza de ser o maior e o mais “potente” vector do vírus que nos está a tramar a vida a uma velocidade inacreditável!

Digo que o vírus nos está a tramar pela maneira como a Pandemia se propagou, apanhando-nos desprevenidos e, como nunca é tarde, a responsabilidade de mudar urgentemente de comportamento e contrariar o quadro actual é nossa pois, como sabemos, infelizmente nem todos têm a facilidade de ter um cartão de crédito e usá-lo a seu bel-prazer, sobretudo em alguns países africanos em subdesenvolvimento, e, para além disso, nem todo o cidadão comum tem rendimentos que lhe permita ter uma conta bancária, logo, o dinheiro que neste momento é, a meu ver, o maior disseminador do vírus, continua e continuará a circular e a ser manuseado sem grandes precauções. Sabemos que em alguns países existem várias opções de transferências, como o Moneygram, o Mobile Money ou o Western Union que, de alguma forma, descartam a necessidade de contacto directo com o dinheiro em numerário.

Acerca disso, aproveito para aconselhar todo o ser humano de boa vontade a lavar o dinheiro, sim, lavar as moedas e as notas que recebam antes de o guardarem ou de o misturarem com os outros pertences que tenham nas carteiras, pois o dinheiro é, foi e sempre será o maior portador de todo o tipo de vírus e/ou de outras doenças passíveis de contágio por “andar” de mão em mão, da mais asseada à menos limpa ou suja.

Pessoalmente, já tenho agido e partilhado este ponto de vista com algumas pessoas, mesmo correndo o risco de ouvir outras exclamarem que exagero, esta é a mais pura verdade, pois desde bem antes da primeira informação sobre o vírus que mudou as nossas vidas, a nossa rotina, hábitos e costumes, quando tenho de ir ao banco, com particular realce para os nossos dias, para além de ir de máscara e de luvas, também levo um pulverizador com álcool a 70º, um par de luvas de reserva (caso se rompam ao calçá-las ou ao descalçá-las), um frasco com gel desinfectante e também levo um saco plástico onde ponho o dinheiro que recebo, pulverizo-o com álcool e só depois amarro o referido saco plástico.

Chegando a casa, depois de todas as precauções e de desinfectar tudo quanto trago da rua, depois de me descalçar e deixar os sapatos desinfectados à porta de casa e entrar (em casa), tomo um bom banho, trato da roupa com que cheguei a casa e que entretanto embrulhei num saco plástico e amarrei quando me despi e, a seguir, ocupo-me da mais dolorosa, ou seja, do dinheiro – preparando uma bacia com água e sabão (como se fosse para a loiça) e coloco na tal mistura (de água e sabão) todo o dinheiro com que cheguei a casa, deixo por 15 minutos e, sem enxaguá-lo, distribuo-o por uma outra bacia limpa e deixo secar ao ar livre de forma segura; porém, terão de ter em atenção se a qualidade das notas em uso permitem que sejam lavadas desta forma, pois as que uso não se deterioram e nem se desfazem, portanto, meto-as em água e sabão sem qualquer receio. A seguir, depois do dinheiro seco, guardo-o, lavo as bacias e desinfecto-as com álcool e recolho o dinheiro que será guardado no lugar habitual.

Para o bem de todos nós e por forma a estancarmos o vírus que continua a ter uma rapidez record na sua propagação no nosso meio, façamos bom uso das melhores práticas por forma a garantirmos a implementação das medidas necessárias e urgentes com vista a um combate eficaz e à erradicação total do COVID 19, sobretudo a nível das comunidades mais carenciadas e/ou vulneráveis, tais como os vendedores ambulantes, as quitandeiras ou bideiras, estando bem atentos à forma como guardam o dinheiro, por vezes no soutien ou segurando as notas entre os lábios enquanto, apressadas para não perderem a oportunidade de aproveitar vender mais este ou aquele artigo de forma impensada, apressada e ingénua!

Bem haja! Os Povos agradecem enormemente!

* A autora não segue o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990.

Amanheceria na correria citadina

Compraria um jornal na tabacaria da esquina

Recordo-me de um dia normal

Café quente e um pastel

Sem pensar em álcool gel

Tubo, cama, ventilação

Volto à realidade

Não me pares coração!

Que culpa tenho?

Se por um momento não lembrei

Como um vírus apanhei…

Terá sido nas compras, no elevador, no autocarro?

Foi ao tocar no dinheiro ou na maçaneta?

Eu sei lá…

Ele entrou em casa, afetando a minha família

Eles aguentaram, mas eu não

Já estou como os antigos,

A pensar em superstição

Em divinos castigos

Ou numa mera maldição.

Que culpa tenho?

Ar puro da montanha

Contrasta com oxigénio hospitalar

Dificuldade em encher os meus pulmões

Via respiratória afetada

Demasiado fraco

Sobram-me recordações.

Sofre a minha árvore brônquica

Tanto quanto ou mais do que sofreram as florestas

Sem árvores, sem animais.

Já estou como os antigos,

Peço apenas por saúde numa espécie de prece.

Que culpa tenho?

Respiro mecânica ventilação

Entre paredes de concreto num hospital

Mas ainda passeio na imaginação

Entre as flores do meu quintal.

Peço que o meu sopro de vida ainda não acabe.

O invisível entrou em mim, entrou na minha casa

Na cidade também e tudo mudou.

Lembrando-me do quão frágil sou,

Fragilmente forte, parte da natureza.

Aquela que visivelmente descuidei descansa

Enquanto eu anseio por uma recuperação ou cura

Que me permita reabraçá-la.

Que culpa tenho?

Não me julgues, não me vejas diferente

Sou tão humano como tu.

Desejo que isto nem te afete

Que permaneças tranquilo no teu lar.

Enquanto isso as minhas células lutam

mas sonho que logo, logo…

Estaremos juntos nas ruas a celebrar.

Texto de Amanda Lopes (Brasil):

De repente o dia amanheceu com pressa, mas não a habitual pressa, aquela de todo dia.

Com a pressa urgente da alma, do gozar de bom espírito!

De sentir-se mais que amado, abraçado, importante nas searas do coração.

De sentir os detalhes sutis, antes nunca tão apercebidos como agora, provocando saudade!

Saudade se universalizou! Todo mundo agora sente. Todo mundo dela é um pouco carente.

Todo mundo entende o que a distância provoca, do que a presença verdadeiramente é capaz!

De repente, a privação do ir e vir.

Alguns dias parecem anos e de repente significam mais.

A rotina é devidamente colocada num posto importante.

É bandeira hasteada com mais respeito e valor.

Há quem já sofra de outras urgências, daquelas que se encontravam esquecidas.

Quem somos nós quando estamos em companhia de nós mesmos?

Os aplausos já não moram ao lado, os conselhos já não cedem colo ou ombro.

E a presença virtual antes tão corriqueira, largamente comum, agora ganha outros entendimentos, outros tons, outros tônus!

Os diálogos mudos que pairavam sobre as mesas postas...

Os almoços e jantares rodeados pelos celulares, hoje clamam por uma presença menos virtual.

Queremos o toque, o olhar, o cheiro até mesmo do silêncio, mas que provoque barulho!

O isolamento em outros tempos tão desejado por quem queria afastar-se da multidão, hoje parece brincadeira que perdeu a graça.

Um boicote natural da vida que apresenta um belo dia de chuva, de sol, convidativo a correr sem destino, abraçando o mundo todo. E agora, tudo que mais se teme, é abraçar.

Um esbarrão quase parece crime, tamanho medo que avassala.

A espera iguala quem imaginava dominar o mundo.

Nos tira a atenção única do próprio umbigo

A espera arranca os cabrestos, as manias de se perder o tempo sem tempo.

E neste agora, todos nós temos tempo para tudo, até para olhá-lo de frente!

De repente o dia provou-se inteiro. É preciso ser inteiro!

E os dias caminham enquanto todos esperam...

É hora de voltar-se para dentro para se aperceber melhor o mundo de fora!

Texto de Amosse Mucavele (Moçambique):

REGISTO DAS SOMBRAS

(Cinzas sobre Coronavírus)

Ressoa em nós a anatomia da melancolia

Um nome digitado na tosse

Reveste-se de uma gota de luto

Indistinta canção

Toca por detrás do tempo

E nós com a guitarra na mão

Testemunhamos à distância sonoridades de ruínas

Hoje enegrece o encanto fúnebre

Tal como a paisagem deserta de Wuhan

Caindo em nossos olhos

Observando, enfim, a mecânica das trevas

Inflexíveis

As sombras da morte vão mastigando o mundo

Do Destino extinto pela dor ou pelo susto

Brota em nós o oásis

Esta alegoria quente

Descrita na fome da nossa ansiedade

Quem seguirá? Como salvar?

E assim

Relançamos o temor da nossa embriaguez

Cuja ressaca nasce da febre assinatura

Que se acolhe na ternura diária

A sul um coração interdito

Tem na morte muitos nomes

Ausência, dor, esperança ou invisibilidade

E quando

Subtraídos em chamas

Adormecem no meio do caminho

Que emerge do luto anterior

Onde há ausência de um abraço

O silêncio desmancha-se em mil orfandades

– Bom dia, melro! Estava à tua espera para o pequeno-almoço! Dormiste bem? Ouvi-te cantar de noite!...

O velho Manuel espalhou umas migalhas de bolacha no parapeito da janela e sentou-se no cadeirão a observar o melro que, de cauda empinada, o olhava de través enquanto debicava a guloseima. De quando a quando, Manuel deitava a mão ao copo de leite morno ou ao pacote de bolacha-maria que aguardavam pacientemente sobre a camilha disfarçada de mesa de refeições, ao lado de uma fotografia gasta de outros e felizes tempos enquadrada numa moldura a fingir talha dourada.

Sempre lhe agradara o cantar melodioso dos melros e desde criança se habituara a arrebanhar migalhinhas de pão para oferecer aos seus amigos emplumados; agora que se encontrava fechado em casa como um recluso, a companhia dos melros tornara-se o mais precioso dos tesouros.

Lá fora, a Primavera hesitava: soprava uma aragem fresca, encastelavam-se nuvens no céu pálido, as flores começavam a desabrochar. No jardim onde costumava deixar escoar tardes inteiras a cavaquear com os amigos ou a jogar à bisca, as mesas e os bancos continuavam vazios, envoltos em fitas vermelhas e brancas como se estivessem estragados. As ruas, igualmente desertas, à excepção de um corredor ocasional ou de um desconhecido a passear um cão. Ecoando de longe chegava o som distinto das badaladas da igreja, habitualmente abafado pelo ruído do trânsito e pelas vozes que costumavam encher de vida a cidade. A fonte do lago cantava para os patos adormecidos sobre a relva. Dir-se-ia uma cidade fantasma.

Manuel suspirou e olhou em redor. À excepção do relógio de pêndulo, cujo tiquetaquear regular continuava a marcar o ritmo da vida, o próprio quarto parecia mergulhado num sono irreal, quase moribundo. Nenhum detalhe de conforto fora descurado pelos filhos: a estante recheada de livros e filmes, a televisão orientada para a cama, meia dúzia de embalagens de pilhas sobressalentes para os vários comandos, a roupa lavada e arrumada nas prateleiras, o telemóvel carregado, a caixinha da medicação organizada, a lista de números de emergência replicada e afixada um pouco por todas as paredes, dinheiro para as encomendas do “super” e do “take-away”. Isolado havia mais de duas semanas no pequeno apartamento de segundo andar sem elevador, Manuel cumpria a quarentena que lhe fora imposta pela própria família com o argumento de que os seus oitenta e dois anos, aliados a uma vaga insuficiência cardíaca e uma bronquitezeca de velho o tornavam um alvo de excelência para o malfadado vírus.

Os três ou quatro primeiros dias, passara-os ao telemóvel a conversar com a família e a discutir a situação com os amigos da bisca que, tal como ele, permaneciam fechados em casa; com o passar do tempo, contudo, o isolamento começou a pesar e a dar frutos nefastos.

Eram os dias que não havia meio de passarem; eram as saudades da algazarra e da confusão dos bisnetos que o visitavam tarde sim, tarde não; eram os joelhos que emperravam, a coluna que dava sinal; os suspiros e os lamentos cada vez mais frequentes; era o drama do amigo Henrique, o mais idoso do grupo da bisca, cuja única visita era uma voluntária de máscara e luvas de borracha, e que por tudo e por nada desatava a chorar ao telemóvel, ora porque se esquecia do dia da semana, da hora ou da medicação, ou ainda do nome dos amigos ou de aquecer a comida, ora porque passava a vida a tropeçar nos tapetes que teimava em não enrolar e guardar…

Manuel e os outros parceiros da bisca combinaram entre si não desamparar o velho Henrique, chegando a estabelecer uma escala de telefonemas ao longo de cada dia. Por vezes era a voluntária quem atendia a chamada, o que constituía um grande alívio para os velhotes, pois sabiam que podiam contar com a ajuda da prestável senhora para organizar um pouco a vida do amigo.

Certo dia, o telemóvel de Henrique emudeceu. Talvez se tivesse esquecido de pedir à voluntária que o carregasse…

Ao cabo de dois dias de silêncio, os amigos, desesperados, ligaram para os hospitais, para a polícia… Nada! Que fazer, se Henrique não tinha, que soubessem, familiares na cidade? Ainda se algum deles se tivesse lembrado de pedir o contacto da simpática voluntária… Depois de muito matutarem no assunto, decidiram encontrar-se no jardim e tocar à campainha do amigo, que morava do outro lado do quarteirão. Com um esforço sobre-humano, Manuel pegou na bengala e lá foi descendo as escadas, sem cuidar de que teria de tornar a subi-las…

Tocaram e tocaram. Nada. A certa altura chegou uma vizinha carregada de sacos de comida, e eles desviaram-se para a deixarem entrar.

– Que fazem aqui? – perguntou a senhora. – Não sabem que deviam estar em casa? Oh! São os amigos do senhor Henrique, não é verdade? Pois… O senhor Henrique faleceu há dois dias! Ataque cardíaco, parece… Estava sozinho em casa! Quem deu o alarme foi a voluntária, que o encontrou caído na sala… Uma tristeza! Deus o tenha em descanso! Vá, vão para casa, protejam-se, que o vírus não é para brincadeiras!

A vizinha apressou-se a fechar a porta do prédio, fugindo deles como se fossem leprosos. Os três amigos entreolharam-se. O medo que se agigantava dentro do espírito de cada um, tinha uma e a mesma causa: podia vir a acontecer-lhes o mesmo…

Um bando de andorinhas cruzou os ares como uma lufada de esperança.

– Ouve lá, Zé – lembrou Manuel –, tu não tens um cão?

– Sim, tenho… Costumo pedir ao vizinho do lado que mo traga à rua…

– Pois a partir de hoje, passas tu a trazê-lo, e nós fazemos-te companhia! Eu espanto os outros cães com a bengala, e o Miguel, que tem melhores joelhos, fica encarregado de apanhar os cocós…

Satisfeitos com o plano de contingência, os três amigos abraçaram-se efusivamente e sentaram-se na beira do lago a ultimar detalhes. Aos oitenta e tal anos de vidas bem preenchidas, não seria um vírus mortífero que os obrigaria a abdicar da que talvez viesse a ser a última Primavera.

E as andorinhas continuavam a cruzar os céus.

Nelita empurrou a cadeira para junto da janela e trepou com a agilidade dos seus cinco anos para espreitar para a rua. Uma chuva fininha salpicava os vidros. Lá fora, um vento tímido agitava os ramos verdejantes da grande árvore do parque, semeando de folhinhas tenras o chão que nenhuma criança pisava. Obstinado, o baloiço embalava-se a si próprio num esforço infrutífero para despertar o escorrega e o castelinho de actividades, mergulhados havia semanas num torpor de abandono deprimente.

Mais adiante, do outro lado da rua, a vasta mancha do cemitério refugiava-se por detrás de um muro branco fechado por um imponente portão de grades pintadas de verde-escuro, vigiado do alto por duas feias gárgulas, dois dragões de pedra de cujas bocas negras escorriam delicados fios de chuva. Nelita nutria grande curiosidade por aquele imenso jardim de árvores frondosas que ensombravam uma estranha cidade de casinhas semelhantes a minúsculos palácios com pórticos de colunas trabalhadas, sem janelas nem chaminés, dispostas em quarteirões separados por canteiros de onde sobressaíam pedras brancas que decerto marcavam os limites de várias propriedades. Era ali, estava convencida, que moravam os reis e as princesas dos contos que a mãe lhe lia à noite, assistidos por uma multidão de anõezinhos jardineiros; e os dragões permaneciam vigilantes dia e noite no seu posto para impedir que alguém viesse importunar os reis e as princesas.

Nelita gostaria de pedir à mãe que a levasse a visitar as princesas, uma vez que o parque infantil estava vedado, mas o receio de irritar os dragões haveria sempre de sobrepor-se à vontade de conversar e lanchar com Rapunzel e a Bela Adormecida. Assim, a menina limitava-se a contemplar o reino encantado de trás dos vidros da janela do 4º andar…

No quarto ao lado, o irmãozito choramingou, despertado pela fome que nele era acontecimento mais pontual do que as badaladas do relógio da parede. A mãe acorreu com um biberão morninho e uma enxurrada de palavras carinhosas que não faziam mais sentido do que um arrulhar de pomba.

Nelita suspirou, fincou os cotovelos no parapeito da janela e apoiou o queixo nas mãos. Que aborrecimento, fechada em casa como se tivesse febre, sem poder jogar à apanhada nem brincar no parque com os amiguinhos da escola! Recordou com saudade a Maria, a Tété, o Tonico, a Janeca, o Luís, o Carlitos – como ela fechados em casa, resguardados de uma doença misteriosa que andava espalhada por toda a cidade, sabe-se lá se por todo o mundo… Os noticiários da televisão não falavam de outra coisa, as conversas dos pais acabavam sempre por encalhar na mesma coisa, a escola estava fechada, o café da esquina onde costumava comprar gomas com a Tété estava fechado, até a sapataria em cuja montra aguardavam as suas futuras sandálias de Verão estava fechada, nas ruas não se via quase ninguém… Parecia que, de um dia para o outro, a própria vida resolvera hibernar, como o ursinho de peluche que ela pusera a dormir no fundo de uma gaveta no início do Inverno e que em breve teria de despertar…

O pai chegou a casa, mascarado como um bandido; e antes de beijar distraidamente a família, dobrou a máscara com todos os cuidados e poisou-a na mesinha do telefone, ao lado de um frasquinho em que Nelita estava proibida de tocar e que, pelos vistos, continha um líquido mágico que substituía a água e o sabonete e espalhava pela casa um aroma adocicado.

Jantaram com a televisão ligada, como se tornara costume desde o princípio da estranha hibernação da cidade. E lá vinham outra vez as mesmas notícias, números e mais números, senhores encasacados com ar preocupado, nada de desenhos animados. Nelita ainda abriu a boca para pedir que mudassem de canal, mas o pai mandou-a calar com um gesto.

Ferida na sua sensibilidade, Nelita procurou concentrar-se na sopa para não desatar a chorar. Lembrou-se então de que faltavam poucos dias para a Páscoa… Graças a Deus! Com a Páscoa havia de chegar a avó Mila com o habitual pacotinho de amêndoas e, quem sabe, um coelhinho de peluche para fazer companhia ao ursinho… Nelita sabia que podia contar com a avó Mila para os segredos, as brincadeiras, os docinhos, a colher de mel na sopa e os miminhos; a avó Mila era uma fada disfarçada de velhinha que lia pensamentos e fazia milagres, por muito difíceis de realizar que pudessem parecer aos olhos dos pais e das pessoas crescidas em geral...

– Ainda falta muito para a avó Mila?... – Nelita lançou a pergunta para o ar.

Inexplicavelmente, a mãe levantou-se sem dizer palavra e recolheu os pratos já vazios, refugiando-se na cozinha para secar as lágrimas. O pai sentou Nelita ao colo.

– A avó Mila não vem visitar-nos este ano, filha – começou a explicar. – Está muito doente!

– Então, se calhar, podíamos ir nós visitá-la, não é verdade, paizinho?

O pai engoliu em seco e não respondeu de seguida. Levantou-se da mesa e dirigiu-se à janela. Lá fora, o crepúsculo descia sobre a cidade. Os contornos das nuvens cintilavam com os reflexos dourados emprestados pelo sol poente. Os passarinhos chilreavam à porfia nos ramos da grande árvore do jardim. As casinhas brancas e as flores do cemitério, lavadas pela chuva da tarde, destacavam-se da penumbra que se adensava.

– A avó Mila foi para o Céu, Nelita. Os anjos vieram buscá-la...

– E ela foi-se embora sem nos dizer adeus, paizinho?! – Nelita nem queria acreditar.

– Sabes, é que... os anjos estão sempre cheios de pressa! Não foi por mal, acredita!...

– E ela volta?

O pai abanou a cabeça.

– É capaz de não voltar, Nelita! Lá no Céu há muitos meninos a precisar de miminhos! Tenho a certeza de que os anjos vão pedir-lhe para ficar a tomar conta deles...

– E ela vai ter uma casinha lá no Céu? Bonita como aqueles palácios, mas maior?...

– S... sim, tenho a certeza disso! Vamos, está na hora de lavar os dentinhos e dormir!

Nessa noite, Nelita sonhou com a avó Mila sentada nos degraus de um alpendre de colunas muito brancas, a contar histórias encantadas a Rapunzel e à Bela Adormecida...

A criação que cria mais criação

A criação que queria ver espalhada

A criação de força, dá força, dá-nos forças

A criação que junta passado e futuro

A criação que não queria ver maltratada

A criação que cria homens e mulheres

A criação que queria valorizada por todos

Que queria vivida por todos. De dentro para fora

E de fora para dentro

A criação que escreve. Que pinta. Que esculpe. Que cria

No papel, na tela, na pedra. Na mente. Nas mentes.

A criação, a criatividade que nos faz ver. Mais além, qual Homero.

Que nos faz ser o que sempre fomos e o que desejamos ser.

A FÉNIX E OS TOCADORES DE LIRA

Do palácio apenas restaram as paredes exteriores enegrecidas pelas labaredas e pelo fumo denso. Do museu foram resgatados alguns objectos, testemunhos de processos evolutivos e realizações da acção humana, durante uma operação morosa e delicada que reduziu um pouco a dimensão, indubitavelmente devastadora, da tragédia anunciada. Afinal nem tudo foi reduzido a cinzas, embora a intensidade destas tenha sido causadora de um sufoco agonizante. E triste. Muito. Contudo, quebrou-se a agonia e delas nasceu uma esperança. Uma fénix renascida das cinzas? Esta ave mitológica que encerra em si uma ideia de perenidade e regeneração, o próprio mito que, à semelhança de outros, atravessa épocas e civilizações, desde o Antigo Egipto, passando pela Antiguidade Clássica, na Grécia e Roma Antigas, do Cristianismo perpetua-se pelo Renascimento, com um simbolismo de ressurreição e eternidade.

Será suficiente encararmos “o mito (o nada que é tudo”, nas palavras de Fernando Pessoa) como a regeneração necessária e o cumprimento de um destino incontornável? Creio que a dúvida será legítima. Bem como uma outra: será possível restabelecer confiança (será que alguma vez foi verdadeiramente estabelecida?) nas pessoas e nas instituições que, por incúria, por desleixo, por falta de visão e noção, deixaram que património cultural, em muitos casos único e insubstituível, fundamental na construção da Memória e na afirmação de identidade(s) ficasse reduzido a cinzas? Por um lado, a persistência e resiliência da condição humana face às adversidades e às tragédias. Por outro, um pessimismo prudente que a mesma condição humana vem proporcionar e, em simultâneo, justificar.

O Património Cultural, no seu significado mais contemporâneo e lato, gerador de uma cultura de paz e de coesão entre povos, cuja diversidade e diálogo devem ser factores de desenvolvimento, de criação e criatividade. Reduzi-los, por acção ou omissão, a cinzas é de evitar a todo o custo. A preservação, protecção, salvaguarda e valorização da herança cultural é missão de todos, uma vez que o património é de todos e para todos, o que não isenta, obviamente, de responsabilidades acrescidas aqueles que estão devidamente mandatados para tais funções.

Aqueles que, num incêndio global, como foi e ainda está a ser esta pandemia, devem ter a consciência para assumir as diversas áreas do sector cultural e criativo como uma das formas de combater as chamas e um dos rescaldos mais recomendáveis. Sem mencionar, à cabeça, as propriedades preventivas. Que as cinzas que se vão acumulando nestes meses sejam, pelo menos em parte, fertilizante para fomentar um ressurgimento, uma mudança que o mundo vem clamando. Há quem mencione uma revolta da Natureza. Outros, uma punição da Providência. Interpretações à parte, indivíduos que assumam de pleno direito a sua condição de cidadãos, seja de cada nacionalidade, seja da Europa, seja na Lusofonia, seja do mundo inteiro, que tenham condições para assumi-lo e praticar a sua cidadania activa. Com liberdade, responsabilidade, com consciencialização de si, dos seus direitos e deveres, com noção do/ e respeito pelo outro, com espírito crítico, com participação construtiva na comunidade.

Com efeito, urge mais e melhor investimento na cultura, na educação e na ciência. No combate a uma pandemia é vital, desde logo, a ciência, uma cultura científica que deve crescer e revestir-se de contornos humanistas. Sem uma interconexão entre estes três campos, tão vastos quanto fundamentais, teremos mais cinzas, daquelas inconsequentes e nada promissoras. Queremos, enquanto o incêndio lavra, ficar a assistir e dedilhar uma lira, como Nero perante Roma em chamas?

O distanciamento social preventivo deverá dar, a seu tempo, lugar a uma maior proximidade real. Se as plataformas digitais e as ferramentas virtuais foram importantes para convivermos e superarmos esta fase, se foram um suporte útil na produção e fruição culturais, em alguns casos factor de inovação, também deverão ser encaradas enquanto complementares de uma vivência presencial insubstituível. De um universo cultural que terá de ser, necessariamente, forte, sob pena de mais incêndios que, mais do que regenerar, destroem e fazem desaparecer para sempre traços de humanismo e humanidade que não devem, não podem, ser dissociados da condição humana e do seu percurso histórico.

Pessoas, indivíduos, cultos, educados e conscientes que também são cidadãos. Bons intérpretes da realidade múltipla, fluentes numa linguagem universal assente na diversidade, tocadores de lira cientes das harmonias e melodias que se articulam com os restantes elementos da orquestra, que respeitam os seus instrumentos enquanto veículos de comunicação indispensáveis. Com aplausos, se merecidos, com assobios se adequados, mas nunca assobiar para o lado, nem recusar tocar lira por acharmos que não é para nós ou por nos termos furtado a ter formação para tal ao longo da vida.

* O autor não segue o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990.

Do maldito tempo, a fúria dos ventos

Atormenta o meu peito no profundo desespero

Nas noites negras de desgraça

Meu coração sangrado de dor

Alma dolente e sofredora

Mágoas e saudades, uma triste realidade

Vivemos uma tempestade

Nas noites escuras de chuvas finas

Há tanta e tanta gente que morre

O mundo está doente e triste

Hoje a luz já não existe

Será um sinal dos céus?

Será o sinal da natureza?

Será o ciclo da vida?

Será a sentença de Deus?

Sozinha com a lua, choro a triste angústia

As quedas e as dificuldades desta vida

As doenças e as sociedades destruídas

A dor do meu peito é tanta

Dor colada na minha alma

Ninguém verá a minha tristeza

Escondida por trás das máscaras

Meus olhos tristes, sem abrigo de paixão

Meu coração ferido com toda a emoção e frustração

Enfrentando as vagas e o drama de dor

Essa epidemia de terror

O demónio mais sinistro do nosso tempo

Nas profundezas pretas do coronavírus

Meus sentimentos presos no vento

Seres humanos dormindo num sonho sem fim

O cruel veneno, o infinito pesadelo

Almas carregadas pelo vento do hospital

Condenadas à amargura eterna

Os médicos podem dar a sentença da morte

Mas a vontade de viver está sempre

Por isso rezo a Deus, peço a luz

Com a fé e o amor, na luta com esperança

Peço a cura para os hospitalizados

Vou enterrar os lamentos

A dor do ferimento e saudades

Para alegrar e confortar o meu coração

Vou escrever contos da felicidade

Mergulhando nas fantasias de palavras

Com linhas de amizades

Vou pintar o mundo com meus versos

Versos coloridos, com atitude e coragem

Vou dançar nas ruas, com flores da primavera

Beijarei a terra e as estrelas

Saltarei os vales e as colinas

Gritarei bem alto com alegria

Gritos com lindas melodias

Com carinho branco da pureza

Afastarei de qualquer dor que seja

Um dia tudo será diferente

Admirarei o magnífico céu

E escutarei a cantiga da chuva

Chuva fina de felicidade

Num cântico de amor

ESPERANÇA EM TEMPOS DE PANDEMIA

Tão terrível e desolador está o quadro

Dos que salvam e dos que lutam pela vida,

Todos longe de suas famílias queridas.

A passos rápidos avança a pandemia,

A Covid, ceifando vidas, cria feridas,

O mundo está triste e em desespero,

Uma mensagem deixar aqui eu quero:

Se cada um de nós aos alertas obedecer,

Esperançosos vivamos com brio o presente,

Cada um conta, velhos e novos, somos parentes.

Andando mascarados o vírus não nos apanha,

Não ao ajuntamento com gente estranha,

Desinfetando ou lavando as mãos a toda a hora,

São medidas sábias para o vírus mandar embora.

A nossa casa em nossas escola e igreja converter,

A cesta básica, nos países ricos e pobres,

Muita miséria, muita fome e miséria descobre.

A esperança é sairmos da pandemia mais globais,

Solidários, mais realistas e mais iguais

E aprendermos quão duro é viver na pobreza,

Quando em poucas mãos está quase toda a riqueza.

A bola de cristal é opaca e preta,

nela pouco se vê ou se pressente.

O vidro estilhaçado de uma greta

libera a luz noturna do presente.

Antevejo um plantio da semente

incapaz de dar paz a este planeta,

pois você, o jasmim e a violeta

florescem contra mim feito serpente.

Enxergo nada além desse horizonte,

onde ao escuro sucede o mais escuro.

O certo é não prever nenhuma ponte

que possa me levar para o futuro.

Na bola opaca eu leio, transtornado:

seremos bem felizes no passado.

Hoje, o invisível inimigo virótico está em toda parte, especial e perigosamente no “você” de nosso contato mais próximo. O desalento nos faz ver apenas a escuridão após a escuridão, e desejamos estar vivos quando alguma luz, enfim, se acender. Cercados pelas serpentes do obscurantismo, o caminho se torna mais perigoso. E, como antídoto ao pessimismo que fecha o poema, resta-me convocar um verso de Carlos Drummond de Andrade, desejando que ele também seja profético: “Havemos de amanhecer”.

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL*

(Poema visual)

El hombre es un depredador

que siembra en el aire.

Lenin se quejaba de los libros inútiles.

Mao los quemaba en plaza pública

y nosotros los sacralizamos con oscuras metáforas.

Los hombres se multiplicaban

como panes y los peces en la Biblia

y cada día hay menos pan y peces.

Como larvas y como marabuntas

devoramos nuestro planeta

y lo vomitamos asqueados.

Tres billones y quinientos millones es tan solo una cifra

para las abstraciones de la ONU,

para la política de insumo y consumo

para el fantasma de la renta per capita.

Confucio tuvo un hijo

plantó un árbol

y escribió un libro.

Al parecer tomaron muy en serio su parecer.

Lenin tenía razón:

los millones de ejemplares del Reader’s Digest

están desmatando nuestro planeta.

Por eso escribo en el aire

imprimo mis versos en el tiempo

como en la arena.

Este poema pasará como pasa el viento.

(Valencia, Venezuela, 01.1973)

CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL

O homem é um depredador

que semeia no ar.

Lenine queixava-se dos livros inúteis.

Mao queimava-os na praça pública

e nós sacralizamo-los com escuras metáforas.

Os homens multiplicavam-se como os pães e os peixes na Bíblia

e a cada dia há menos pães e peixes.

Como larvas e como marabuntas

devoramos o nosso planeta

e vomitamo-lo, enojados.

Três bilhões e quinhentos milhões

é uma estatística para as abstrações da ONU,

para a política de insumo e consumo,

para o fantasma do PIB per capita.

Confúcio teve um filho,

plantou uma árvore e escreveu um livro.

Parece que não tomaram a sério a sua opinião.

Lenine tinha razão:

os milhões de exemplares do Reader’s Digest

estão a desflorestar o nosso planeta.

Por isso escrevo no ar

e imprimo meus versos no tempo

como na areia.

Este poema passará como passa o vento.

(Valencia, Venezuela, 1973)

LUGAR: C-19

Eu minto tanto que escrevo:

piores coisas eram de acontecer.

Vivia-se até à última,

Passámos a não ter idade para sair –

a morte no ar é uma máquina de alta

precisão

consola ver números no ecrã – quantos mais?

Eu minto tanto que digo:

nada se passa,

nós somos migalhas, membros da classe

sem classe

juntos, movemo-nos como se ela não o fosse.

Atiram as redes e ela colecciona os corpos.

Eu minto tanto que não escrevo:

também não gosto dela.

Nada há a dizer a seu favor – a sua

voz é sufocada pela máscara. A morte

tem máscara e amplifica o silêncio na terra.

Eu minto tanto que digo:

quem já chegou tem o caminho todo

pela frente

tem luvas na pontas dos olhos com que pega

no coração – era o que eu queria dizer – liquefeito

dos velhos.

Eu minto tanto que escrevo:

cada despedida é uma folha gigante de saudade.

Então o palco ocupa o mundo

o palco move-se onde secámos o leite às mães,

onde dissecamos o vírus infuso no corpo.

A morte, quando a apanhámos, aflorou-nos

de punhos engomados, no palco da história:

difícil é acreditar no grande comício invisível.

Esta não é a forma de morrer.

Eu minto: esta é a forma de morrer.

O tempo espreita, estreita dia após dia

como a cobra suspensa no rato.

De cada homem só a pele.

Onde há mulheres e homens o mundo

é de névoa.

Eu minto tanto que escrevo:

Eram poucos os caixões, uma fileira encantada.

Era o amor da morte.

Inspirar

Expirar

Dia

Acordar

Mesa

Cadeira

Comer

Tempo

Inspirar

Expirar

Sofá

Parede

Vazio

Horas

Tempo

Inspirar

Expirar

Janela

Rua

Vazio

Silêncios

Depressão

Horas

Tempo

Inspirar

Expirar

Sofá

Saudade

Tristeza

Dor

Horas

Tempo

Inspirar

Expirar

Noite

Mesa

Cadeira

Comer

Quarto

Pensamento

Horas

Tempo

Inspirar

Expirar

Insónia

Tortura

Dormir

Horas

Tempo

Retrato de um mundo desolado

Com lágrimas nos asfaltos

Nas ruas,

Monumentos,

Em todo lado

A luta contra o covid-19

A luta, na III Guerra Mundial

─ Levanta a cabeça mundo!

Brada forte o vento

Esvoaçando por todos cantos,

Desencantados e desacreditados pelos vírus

Renasça cantos com encantos

De Angola

Da Guiné-Bissau

De Cabo Verde

De Moçambique

De Portugal

─ Ao mundo!

Grita forte e a vida continua

Numa contínua luta

Ainda que lágrimas continuem a jorrar

Nos rostos, nos rastos

Nas ruas

Nos retratos

─ Levanta a cabeça mundo!

Grita a vida.

No há guerra que perdure

Não há guerra que não se supere

Se a pandemia ataca pelos ares

Mundo ataca com amores

Amores espalhados

Criando vagas

Como ondas dos mares

Como marés de amores

Agora com máscaras…

─ Venceremos!

A guerra contra o óbice e sórdido Covid-19.

Os versos unem-se numa luta universal. Unir versos, pode até certo ponto, desafogar tensões existentes no mundo afectado pela III Guerra mundial (como eu considero), e os desafios do novo normal. E é nas lágrimas esparsas por todos edifícios, casas e ruas de todas as cidades do mundo, afectadas pela nefasta pandemia, que vozes se reergueram, mais fortes do que nunca, para pintar essa nova fase, com tintas coloridas de esperança e certezas. O que o mundo precisa é maré de amores, que devastam costas de todos os continentes, limpando todos os males e receios. Não um dilúvio extintor, como do Noé, que varre homens e traz dor e bandeiras a meia-haste. Essas ondas de amores devem ser revestidas de sais de solidariedade. Salgar o mundo com amor. Doar-se em prol dos mais desfavorecidos será sem dúvida a melhor maneira de amortecer o impacto das crises financeiras, consequência do stop que o vírus deu ao mundo, levando ao confinamento, e lavando as contas bancárias dos governos com despesas imprevistas.

O molde que se deve seguir é o do camponês agricultor, lá no quimbo , que pondera, com as mãos trémulas, abandonar o cultivo. Não há lucros imediatos. As empresas escoadoras dos produtos do cultivo também estavam bloqueadas, como medida de segurança pública. Mas o velho sabe que parar não é opção. Já enfrentou o conflito civil de Angola, já enfrentara períodos de fome. Cultivar vai permitir que os alimentos básicos do campo cheguem às famílias. Nem que seja da sua aldeia e das aldeias vizinhas. Por isso o velho levanta todas as manhãs, antes dos raios do sol, e vai cultivar.

No reerguer do camponês está o ganho. Com seu gesto vai ajudar uma aldeia. É esse espírito do agricultor, o espírito de entreajuda que vai fazer Angola e o mundo regressar aos poucos com marés de amores que vão tapar os focos crescentes da crise da III Guerra mundial, em que as classes médias são engolidas nos nevoeiros dos problemas financeiros, dos disparar dos preços dos bens, e dos crescentes desempregos.

Por isso, no final da tarde, o agricultor no quimbo, ouvindo o som dos ngoma que voltaram a solar , sorri de alegria, com os dentes amarelados com a luz da labareda em baixo do imbondeiro, com esperança que coisas melhores virão. Pena é que os abraços vão continuar nas cadeias das vontades, esperando o mandato de soltura, vindo de ventos fortes de lutas científicas. Mas o velho agricultor sorri mesmo assim, com vontade de unir versos para trazerem um mundo melhor.

No raiar do quimbo

O campo desperto para o mundo

As mãos trémulas do camponês, lá do quimbo

Do quimbo distante.

Traz palavras de esperança

Das lavras cultivadas

Esperanças avivadas

Com enxadas de palavras sem pandemias

No negrume das noites arquivadas

Recordações de vários amplexos recebidos

Dos seus netos, da sua aldeia

E a lágrima cai

Cai no Pim,

Pim

Pim

Pim

Limpando tristeza,

Pois agora, a certeza rasga a cidade

Com rios, com correntes solidárias

Com ricos partilhando

ONG’s de feliz cidade diárias

Com riscos enredados com medidas

Alerta cidade

Alerta mundo

Máscaras desmascarando fragilidades

Em casa, o idoso preserva a idade

Na rua, nos largos, velho monumento

Vaidades encostadas por enquanto

No entanto,

Os anjos da terra

Sô doutor, senhor médico

Na frente de combate ao Covid-19

Com auxílio eclético

Com asas quiméricas

E milagres de salvação.

E nas ruas tristes

Canções alegres

Nos Palácios

Planos de contingência

E o poeta

Animando com versos

Ver só

O verso viajando

Por clicks distantes

Agitando as ondas do amar

Vagas e maremotos

Só o verso

Solidário com todos

Todos nós, ó mundo

Ansiosos por derrotar a pandemia

Mas só tempo tem tempo

Traz tempo a vacina

Trás tempo o mundo em cima

De Angola, meu quimbo

O camponês, o velho, ensina:

─ Meu neto. Saiba ajudar.

Com esse pequeno gesto

Mundo transforma

É a melhor forma de abraçar.

Texto de Concha Rousia (Galiza):

CHAVES MÁGICAS

Um ensaio poético

“Educar a mente sem educar o coração não é educação”. Ecoando em vão desde há mais de 2000 anos nos nossos pouco atentos ouvidos, as palavras de Aristóteles. Os seres humanos a diferença dos outros animais, levamos um pensante incorporado. O nosso super desenvolvido córtex cerebral permite razoar, poderar e avaliar toda a situação.

Ora bem, que tenhamos esse fantástico equipamento cerebral não significa que tenhamos menos no nosso cérebro meio, no nosso sistema límbico, nem que portanto, nós, animais racionais, devamos ignorar essa parte do nosso cérebro, e cultivar apenas os extensos territórios do córtex. Como temos também um cérebro reptiliano, mas esse vai encriptado na base do cérebro não permitindo aceso verdadeiramente a ele com a nossa consciência. Ele, permanentemente escaneando o mundo à nossa volta, actua para salvar a vida ante todo perigo descoberto, ou perigo percebido, embora não sexa real.

A dia de hoje nas nossas sociedades continuamos a produzir imenso número de analfabetos emocionais, por priorizar, quase em exclusiva, a educação intelectual da mente e deixar sem atenção o vasto território das emoções, permitindo crescer qualquer cousa que decida nascer nesse pouco accessível território, como é a nossa mente emocional. A pessoa se passa depois a vida tentando conviver com aquele mato do que não gosta ou mesmo desgosta, ou teme até.

É por isso que as pessoas necessitam da arte, porque a vida, como afirma o poeta Ferreira Gullar: a vida não basta. A arte, a literatura, vem atrás da gente cuidando, costurando os rotos que o viver nos deixa dentro. Ali onde a razão não alcança com o olhar, ali a poesia entra a fazer a sua cirurgia. Por vezes será na arte da psicoterapia, mas nem sempre é requerido um técnico. A literatura, e a Arte em geral, consegue abrir as portas da nossa mente emocional, as portas do nosso coração.

E se isso é verdade para a nossa vida cotidiana, o que não será quando nos vemos ameazados por uma pandemia do tamanho da Covid-19? Quando o nosso reptiliano se superactiva pola percepção de perigo constante, e a nossa mente emocional se faz gigante ativando todo tipo de alarmes. Neste caso a pessoa integrada, a pessoa com educação emocional, a pessoa que sabe como regular o que sente, fica em ótimas condições para agir. Mas a pessoa que não tem prática em apaciguar-se, sosegar-se, e conduzir-se enquanto o nosso pensante toma decisões, essa pessoa reage, sem control real do que faz. Aí a nossa habitual lagartija se converte em crocodilo a se coaligar com a nossa parte emocional, hiper-reagindo e bloqueando o córtex. Só vemos o que fizemos realmente quando já não tem remédio.

É claro que as catastrofes, as pandémias, passam deixando um rasto enorme de catastrofes internas, durante as quais não apenas deixamos crescer de tudo salvagemente no terreno das emoções, mas alguns plantaram nele eucaliptos, ou ervas ainda mais venenossas. Muitos ficarão lá presos nesses anti-jardins culpando os Billgates, os Chineses, os governos de esquerdas ou de direitas ou as vacinas inexistentes…

A maioria das pessoas saem da pandemia, logo de serem curtidos pelo medo, o estresse, a ansiedade, com a vida um bocado arrasada. Algumas pessoas nunca poderão extirpar completamente a toxicidade, carregando muito sofremento emocional, muito sofremento psicológico, que tingirá as salas da vida. Agora estamos na hora curar as feridas e renascermos, e como a Amalia Correia nos avisou, não poderemos nascer sem sentir as próprias dores. É hora de abrir as portas do emocional e deixar-se sentir… Mas as portas podem ficar fechadas. Por vezes essas portas foram trancadas sem consciência do fato, e intencionadamente não conseguimos mais abrir.

Devemos buscar chaves mestras porque sabemos que levamos dentro cousas que queremos tirar para fora, cousas que devemos despedir, e vamos ter que pedir à nossa psicóloga ajuda no fabrico dessa chave à medida para nós. E podemos também tentar com as chaves mágicas da poesia. Pois como bem disse o próprio Freud: “em todo o lugar a que vou, descubro que um poeta esteve lá antes de mim”. Freud usou “poeta” em sentido mais amplo, que incluía também a ficção em prosa.

A literatura tem a capacidade de surfar sobre as ondas da razão sem afundir-se nelas, chegar lá ao meio e meio do mar dos saberes ocultos. Ahá! Aí vemos o que não vemos. Abrimos janelas e portas a emoções aparentemente insondáveis, submarinos deixados atrás após o final da batalha. Magicamente abrimos: choramos, rimos, soltamos as pedras que tanto nos pessam, o irmão que não pudemos abraçar durante a doença, a avó que não pudemos visitar por tanto tempo, o pai vivendo sozinho, a tia que partiu sem despedida mesmo… e mais além, muito mais além. Vamos necessitar muita poesia, muita música, muita arte que entre em nós e exploda dentro suas artes, ou então que nasça dentro e saia transformando escuras crisálidas em borboletas de brilhantes cores a avivar as nossas vidas de novo.

Texto de Delmar Maia Gonçalves (Moçambique):

I

As sombras

retomam o lugar

que nunca foi seu

onde as brasas são chão

e a serenidade

se evola

num arco de relevos.

II

No princípio

era a luz

Inundou-se o chão

de musgo bom

Apaguei-me então

na reclusão do silêncio

para dar voz

aos falsos magos

Depois vieram

as trevas

e a terra orou em estilhaços

E eu que me

havia aniquilado

renasci das cinzas

num corpo inóspito

decidindo acordar

do sono anterior a mim!

III

Longe de mim

impor a minha luz

Há um sono colectivo

com sombras cinzentas

a que me oponho

Por isso convoco

as luas antigas

as fogueiras ancestrais

e reivindico a estrela polar

para a apoteose

da salvação.

* O Autor não segue a grafia do Novo Acordo Ortográfico de 1990.

NÃO SEI SE MORRO DE COVID-19 OU MORRO À FOME

Viver numa sociedade em que não se vive mas sim se sobrevive, nunca foi fácil, e hoje torna-se mais difícil ainda.

Em meio ao caos em que nos encontramos, foi-me dito para ficar em casa, sim, me foi dito que seria seguro para mim, juntamente com a minha família .

Sinceramente, tenho muita vontade de ficar, mas o meu estômago e as lágrimas de fome que escorrem no rosto do meu filho zezinho não me permitem.

Sou mãe solteira de 5 filhos.

Até que consegui cumprir com a quarentena durante 3 dias, foi o tempo máximo.

Disseram-me para usar água, sabão e máscara, mas não tenho dinheiro para comprar, apenas tenho cinza e uma máscara feita de tecido da minha capulana.

Não tenho televisão, internet, luz, muito menos água canalizada.

Junto os meus 5 filhos no meio da esteira, e conto histórias da minha infância, mas sou mãe e tenho todo o amor e calor para dar aos meus e, apesar das dificuldades, me torno uma mãe melhor, a covid-19 permite que a minha família esteja mais unida, volto mais cedo do mercado aonde tiro o meu ganha pão, abraço e dou beijinhos a eles e sem esquecer de agradecer ao universo por mais um dia.

Sim, essa sou eu, uma mãe solteira lutando para sobreviver apesar das lutas, mas não deixo de sonhar com pão a mesa à matina, e sem dúvidas de que amanhã quando tudo isto acabar o sol voltará a brilhar.

Antes do ano zero, alguém disse que viria como ladrão... Talvez seja ele, o vírus palpitante do século XXI. Se refletirmos bem, naquele tempo, os Sacerdotes, Profetas, Reis e seres destinados falavam com ele e tinham privilégio de vencer as guerras através dele. Se lermos bem aquele livro pouco lido pelos muçulmanos constataremos que, depois do ano zero, o privilégio de falar com ele pereceu. Até Vossa Santidade, que vive lá no Estado-embrião da Itália não tem poder de falar com ele? Só ora tanto, beijando o metatarso da estátua que simboliza a salvação, mas não recebe mensagem depois da oração, nem luzes, nem nada, assim como José, o bisneto de Abraão, recebia, pelo menos por meio do sono, salvando o povo Africano e do mundo por causa da fartura produzida para rematar a fome, durante 7 anos.

Meus queridos e imperfeitos irmãos do templo capitalista, o meu evangelho é mais propagável que a pandemia do coronavírus – Amém! Meus irmãos! Saibam que nós vivemos num tempo diferente daquele, nós pensamos que vivemos, nós não vivemos, nós tentamos brincar de viver. Decerto os que viveram já não existem, pois tinham o privilégio de falar com o autor do céu e a terra, ou seja, o ser que nos fez para viver e, quiçá, morrer, mas o primeiro a morrer não pereceu com vírus. Segundo algumas interpretações ficcionais do livro em que transparece o surgimento de apocalipses, foi alvejado com faca pelo seu irmão, o livro só diz que foi alvejado e revela o primeiro homem que partiu desta terra que já se cansou de nos ver a viver.

Esse vírus que chamamos covid-19 não é um mero poema com quiméricas palavras e métricas que limitam os versos, é uma realidade palpitante e (in)questionável, porque está bem nos olhos sistémicos do universo, ceifando sexos e os sexos que comiam sexos, ceifando a desigualdade, ressuscitando a igualdade entre os sexos grandes e pequenos que, através da covid-19, sujeitam-se a ficar na uretra, fechando o furo que extrai águas oceânicas... Assim é complicado, a vida que pensamos que vivemos dá muitas voltas e cada volta palpita-nos diferentes formas de viver.

Temos que dar razão ao segundo parágrafo, a nossa forma de viver é esotérica, só um ser compreende-nos porque somos obra dele, nós pensamos que nos compreendemos, nós pensamos que este planeta ainda nos quer vivos mas, para mim, depois do ano zero, o melhor seria vivermos num outro planeta, porque a terra que nos traz é a terra que nos leva. Estamos apavorados e a verdade deve ser dita neste templo, esse vírus tem dono, se não é o autor do céu e a terra, é um dentre nós, seres que pensamos que vivemos, é só olharmos bem atrás dos tempos, veremos que através da ira do pai, o pai castiga, o pai toma as medidas coercivas, não importa se és mandachuva ou mandatário ungido por ele e pelos votos eleitorais, o destino é a terra, porque da terra viemos e somente viverá quem mais crer do que despender dinheiro no templo.

Meus irmãos, eu não sou o Martinho, que revelou os padres que se masturbavam no templo, somente saibam que é a vida assim-assim, é como a política, morre no fim do mandato, mas há mandatos que morrem no meio do mandato, como também há humanos que ceifam no meio da eternidade sem chegar o destino da morte – quem conhece o destino da morte? Ninguém, senão o pai, o único que sabe a origem do vírus e que dará sabedoria a um ser para descobrir a vacina, que só será descoberta depois de matar milhões, sim, a vacina ou um exato medicamento para velozmente curar os propagados, só vai aparecer depois de morrerem milhões e bilhões. Alguns políticos que vocês costumam ver e acreditar, são os protagonistas das mortes e são mais que o vírus que nos fecha na casca sem a banana, a inabilidade deles ceifa e gera lobos que ceifam lobos, são capazes de construír em cima do mar uma cidade só para as famílias deles, eles são como eu, sem vocês não vivemos.

Irmãos! Todos que estão aqui no templo são lobos, pagam dízimos e contribuem para eu ficar rico, evitem dar-me o que não têm e creiam somente na palavra. Pois o dinheiro que vocês sacrificam para o templo tem sido um meio que me enriquece, e por causa de vocês, sou o mais rico do país. Isso é pecado, irmãos! Talvez deva ser por causa dos pastores e políticos que estamos a morrer.

Meus irmãos! a missa acabou, como sabem, a porta do templo é a interpretação, não saiam do templo conforme entraram, acreditem, nós não vivemos, nós brincamos de viver. Essa nossa vida que está ser levada pelo coronavírus é uma vida que não vale nada, a pessoa ou ser que produziu a covid-19 não ama a vida, não quer nos ver a viver, odeia-nos, anda irado e está a vingar-se, ele pode ser o ladrão que disse que viria como ladrão, mas se for mesmo ele, então, que me perdoe, mas entender-me-á, porque também lhe entendo. Pois sei a dimensão da ira dele, sei como ele é tão bom, como também sei como ele é, quando está nervoso, ele ama e desama. Quando desama, o mundo testemunha que sanciona moralmente, religiosamente e coercivamente. É só imaginarem o que aconteceu no dilúvio e os efeitos do poder que deu a José, Moisés, Davi, Sansão e ao filho mais poderoso do mundo que disse que viria como ladrão. Como é óbvio, o ladrão pode não ser o descendente de Davi, entre nós há muitos ladrões, o ladrão pode ser um terrorista bioquímico, um produtor de vírus fulminante, palpitante, fulo, esquálido e impiedoso como o coronavírus, que está comer até o sexo dos políticos e pastores utópicos deste planeta cansado.

Venerados irmãos! Vamos continuar a missa no outro dia, obrigado por me darem a vossa máxima atenção, somente saibam que este evangelho é palpitante. Portanto, já que estamos fechados em casa, podem depositar o dinheiro no Banco, mas saibam que o vosso dinheiro enriquece-me, por causa do vosso dinheiro na minha casa não falta pão, meu trabalho é falar-vos o que vocês também podem falar, é só lerem aquele livro pouco lido pelos muçulmanos e xinguilarem, verão que aldrabar-vos que curamos por meio de milagres é muito fácil [...].

O pastor não terminou de falar, uma irmã levantou-se para o ofender:

– Pastor! Você é um caralho! Se o templo cura doenças, por que não cura o coronavírus? Só esses burros é que vão depositar dinheiro no banco! Esquece-me, seu aldrabão, vou comprar comida para os meus filhos e partirei para o outro templo [...].

– Queridos irmãos, a vossa irmã tem razão, os pastores de hoje não curam doenças e alguns não são sérios, desculpem-me pela ousadia, mas é só para palpitar [...].

Um pensamento e um poema em tempos de pandemia:

QUE MUNDO VIRÁ?

No jardim do largo

frente à minha casa

demasiado largo se tornou o silêncio

Tão largo silêncio

que já nem dá para ver os extremos da vida:

crianças e velhos

Estarão numa quarentena de metros

no fundo de um virulento lago

sem resposta ainda

à mesma questão?

Que mundo virá?

Igual, pior, melhor?

Mais que o silêncio

me importa a resposta

TOTENTANZ

Acontece, por vezes. O mundo derruba-se arredor, a morte reina e tudo traslouca na baila. Tal e como na história, nas gestas, nos romances e nos filmes de sci-fi ou de catástrofes. É cíclico, dizque. Sempre vai sucedendo ante os olhos. Passo a passo. Mas eclode de jeito inesperado. Nunca estamos preparados quando chega. Nem mesmo que tenhamos por motto em brasão ou num poster mindfulness, zen na parede da cozinha.

O pessoal no comando é incapaz de deduzir corretamente as advertências, sinais e indicadores de contexto. Nunca atende vozes agoireiras, confia em aduladores e conselhos mais otimistas, sopesando numa mão o bolso próprio, noutra as perdas em vidas humanas alheias, em que tudo passará ligeiro e sem consequência.

A prevenção é cara, as gentes críticas incomodam e a saúde pública, o investimento social e a educação nunca resultam baratas; mas mais custoso é, quando toca, o remédio e as soluções. Quem não atende e corre à pingueira lamenta e chora a casa inteira. Infelizmente, deixa-se à sorte, o que virá mau será; o ouro sempre pesa mais antes, e cega a razão o seu deslumbre.

Os poderosos, considerando-se infalíveis por terem alcançado dacavalo dos acasos os altos poleiros nos que assentam, nunca pensam que as ondas chegarão até a porta das suas casas. Em consequência contemplamos a dança da morte em plena espiral enlouquecida: ouvimos os prantos e as lamentações muito antes do pessoal compreendermos ou reagirmos.

É curioso como o mundo que enxergamos hoje corre uma e outra na mesma trama. Trilhando caminho a Sísifo, récuas de líderes ineptos, figurões solenes ou esperpénticos, como adoito dirigindo; conduzidos por doutores indoutos, e assessorados em todos e cada um dos postos principais e secundários de mediocres e miseráveis. Gentes sem sentido, nem lógica, ou escrúpulos, sem capacidade crítica, com nenhuma empatia e com menos imaginação, cheios de soberba, sempre à moda, gerindo o desconcerto habitual do mundo para próprio benefício.

Agora, resulta interessante comprovarmos como os que não são quem de gerirem ou deixarem obra pública eficaz para gerações construída, nos tempos bons haviam fazer nas más. Contemplamos o K.O. ao vivo dos grandes dignitários do momento, dignos sucessores de largas gerações de imprudentes; verificamos o sorpasso pela realidade dos políticos e líderes de programa, aparato e marketing; e constatamos a fragilidade das grandes metrópoles e do modelo habitacional e de consumo promovido. O grande capitalismo em batamanta, atento os mass média por eles configurados bopassa(1) na espera agitada de que os seus números e apostas caiam no bingo da grande bolsa. Os académicos, intelectuais e agentes comunicativos queimam tempo em roupa de treino fazendo de eco das consignas e palavras de ordem; aplaudindo a raivar como torcidas as fantasias ideológicas dos grupos que os seguem. E a gente, reaprendendo a fazer pão na casa, tele-interatuando e pensando já com medo quem vai pagar as faturas, atrapalhada numa festa amarga de pijamas.

Um presente “sobrevindo” de tragédias “inimagináveis”, um futuro de misérias “inevitáveis” e mudanças “obrigadas”, construído, tijolo a tijolo com a argamassa das inúmeras vozes críticas feitas cal e tanta champanha consumida por guieiros a la Churchill, sobre passados imediatos de imprevistos, de presentes a fantasiar com retórica das soluções improvisadas e de futuros a servir como propaganda as arroutadas(2) como heroísmos.

Leio July 1914 de Emil Ludwig, numa bela edição inglesa (London, New York: G. P. Putnam’s Sons, 1929), ilustrada com fotografias dos principais protagonistas, qualidade de papel e elegante tipografia de entre guerras. “Um estúdio(3) – como salienta mais ou menos a publicidade impressa que acompanha e anuncia também All quiet on the Western front(4) de Remarke – da estupidez dos homens que eram todo-poderosos em 1914 e o instinto certo daqueles que naquele tempo estavam nas margens”.

A trepidante narrativa cronológica daqueles poucos dias, descreve as principais personagens, recria os feitos e os momentos decisivos justo antes, durante e depois do assassinato em Sarajevo que arrastará, contra o protesto dos povos e das massas, numa borracheira de diplomacia, maus entendidos, alianças, cheques em branco, orgulho aristocrático desfasado, propaganda patriótica, colaboração de intelectuais e da imprensa à serviço de umas classes dirigentes apenas atentas a conservação dos seus privilégios e carreiras individuais, desprezo absoluto pelas massas, liderados pessoais, obcecação no presente, grandes negócios de uns poucos, velhas tensões territoriais e revanches seculares, Ocidente num massacre de dimensões devastadoras e de consequências globais.

Enfim, quem contava…

(2) Arroutadas – Impulsos arrebatados, coléricos.

(3) Estudo

(4) Obra de Erich Maria Remarque, publicado em Portugal com o título A Oeste Nada de Novo.

Nota do autor:

Totentanz (Baile das Caveiras, Dança da Morte, Dança Macabra) é o nome de uma obra para piano solo e orquestra de Franz Liszt, notável por basear-se na melodia gregoriana do “Dies irae”, bem como em inovações estilísticas. Foi interpretado pela primeira vez em 1838, concluído e publicado em 1849 e revisado em 1853 e 1859.

Se perguntamos a alguém na rua o que é cultura, explicam-nos muito provavelmente que se trata de arte, como a dança, o teatro ou a literatura. Mas a cultura é como ar e está em tudo. Rege nossas relações como o ar enche nossos pulmões por todo o tempo em que estamos vivos. A cultura é o nosso conjunto de valores, os quais nos ajudam a entender quem somos e como podemos ser nesse mundo tão cheio de culturas distintas. A cultura nos delimita, queiramos nós ou não, ela nos ajuda a definir nossas fronteiras pessoais numa contemporaneidade onde podemos ser diversos. Através da arte, a cultura encontra de como se expressar, sem precisar de explicações. No tom do azul, na letra do funk, no passo da dança ou naquela fala bem colocada no roteiro. E em contexto onde tudo é tão novo que precisa ser explicado, justificado e comprovado cientificamente, a cultura encontra em suas expressões artísticas um respiro de normalidade.

Se não podemos ser fisicamente sociais, como intrinsecamente somos desde a primeira busca desesperada pelo toque de nossa mãe, então agora nossas decisões devem ser socializadas para que possamos o quanto antes buscar de novo e em segurança o abraço caloroso de quem amamos. E, nessa jornada pelo desconhecido, nos ajuda quem permanece como sempre conhecemos, a arte. Então, em sua expressão máxima, a cultura se flexibiliza, se reinventa, se apropria dos meios que pode, quase que por instinto, para que possamos sentir que estamos um pouco mais juntos. A cultura une, porque um só não faz cultura. A cultura aprende, porque nós estamos aprendendo como podemos ser nesse novo normal. Se há um papel para a cultura no combate a pandemia, é o de nos guiar pelo novo com ar de normalidade.

Numa terra de cinquenta mil mortos, ela respirava entre as cinzas.

Ainda estava viva.

Ainda era capaz da imortalidade.

Ainda era chamada a contar histórias.

Mas agora era a história dos mortos.

Agora era a história das vítimas.

A história dos invisíveis de uma nação guiada por mãos genocidas.

A história de pessoas sem respiradores, sem funerais, sem medicamentos.

A história de Joões, Josés e Marias; de Abeis, Augustos e Abadias.

Do avô que ganhara um neto;

Da moça que adorava dançar.

Do mecânico de São Lourenço da Mata; da enfermeira do Chuí; do pajé da aldeia indígena.

Vidas sem direito à vida.

Vidas que não importam ao genocida.

E aqui não se fala do genocida-vírus.

Fala-se do genocida do planalto;

Do genocida da república;

Do primeiro a abrir as feridas.

O genocida que respondeu às mortes: “E daí?”.

Mas ela ainda estava viva.

Ainda era capaz de contar histórias.

E imortalizou cada um dos cinquenta mil invisíveis.

Com o nome de “Inumeráveis” foi batizada.

Ela, a arte de contar histórias.

A arte tão imemorial quanto a origem da própria vida.

E assim ele foi erguido.

O memorial de palavras,

O memorial das almas perdidas.

Almas que viraram palavras,

Palavras viraram arte.

Arte sobre a qual

a realidade está escrita.

*Poema em homenagem à iniciativa “Inumeráveis”, que se dedica a contar a história de cada uma das vítimas do coronavírus no Brasil.

Hoje acordei muito cedo. Não era minha intenção acordar cedo (gosto de dormir a manhã na cama, pouco mais tenho para fazer), mas aí pelas oito ou oito e meia comecei a ouvir pimpins, um a cada segundo. Torneira mal fechada, deduzi. E deduzi porque não era a primeira vez nem a segunda que isso acontecia. O som parecia vir da cozinha, lá fui, vi aquela grande mancha de água no chão. Pois era isso mesmo: torneira mal fechada, válvula deixada no ralo do lava-louça, o pingo encheu o lava-louça, a água extravasou.

Agi rápido de esfregona na mão porque a água já estava a entrar no buraquinho entre o mosaico e a parede deste velho primeiro esquerdo. Velho, e de renda que a segurança social me ajuda a pagar (depois de muitos requerimentos e provas de pobreza, qual delas mais dramática).

Ainda eu não tinha acabado de esfregonar, bate-me à porta a Dona Arlete do rés-do-chão. Ela vem sempre reclamar, palpitei logo mais uma reclamação. A Dona Arlete vinha de máscara cirúrgica e ar zangado. Não disse bom-dia, o que disse foi:

– Ouça lá, você sabe que estamos em pandemia e tem o descaramento de abrir a porta sem máscara que me proteja das suas tosses e espirros?

Recuei prontamente, fui enfiar a máscara, reapareci.

– Já imagino ao que vem, Dona Arlete. Desculpe lá, deixei outra vez a torneira mal fechada, deve haver um pouco de água a escorrer pela sua parede abaixo.

– Um pouco de água? Diga antes um rio!

– As minhas desculpas, Dona Arlete. Vou já limpar a sua parede, dê-me só uns minutos para tirar o pijama e vestir qualquer coisa.

– Entrar em minha casa? É o entras! Eu sei lá se você está infectado?

Lançou-me um olhar esconso, desandou, e manteve o ar esconso a descer a escada. Começava mal o dia.